Licht am Ende des Tunnels

vorwitzige Gedanken zum Nobelpreis für Physik 2025

Es geht mal wieder um Quantenphysik, die so keiner wirklich versteht, auch der Physiker nicht. Aber er kann damit arbeiten und kommt zu Erkenntnissen, die wir alle in der Computer- oder Handy-Technik, praktisch in fast allen Bereichen moderner Technologie nutzen.

Quantenmechanische Effekte wurden bisher nur bei den allerkleinsten Teilen beobachtet, dazu gehören unter anderen Elektronen und Photonen. Erstere sind Bestandteile eines Atoms, letztere sind Lichtteilchen. Der Quanteneffekt bei Elektronen besteht unter anderem darin, dass sie in mehreren Zuständen und sogar an mehreren Orten zugleich sein können. Von größeren Dingen ist das nicht bekannt. So sind Handys, wenn man sie mal wieder sucht, in der Regel an mehreren Orten zugleich NICHT zu finden. Klingt verrückt. Ist aber so. Obwohl so mancher normal denkende Mensch mit Quanten nichts zu tun haben will und meint, die verhalten sich so bekloppt, dass sie ins Irrenhaus gehören.

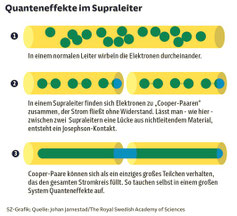

Doch drei Physiker meinen das nicht und haben dafür den Nobelpreis 2025 für Physik eingesackt: John Clarke, Michel Devoret und John Martinis. Die fragten sich bereits in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts, ob auch größere Systeme als atomare Teilchen Quanteneffekte zeigen könnten. Ja, meinten sie, nämlich bei in Massen auftretenden Elektronen, wie sie zum Beispiel als Strom in einem elektrischen Leiter fließen. Normalerweise marschieren Elektronen ziemlich chaotisch durch den Leiter: Jedes Elektron auf einem Weg, der ihm gerade einfällt und den keiner vorhersagen kann.

Das lässt sich ändern zeigten die drei genannten Physiker. Sie sorgten dafür, dass die Elektronen so richtig kalte Füße bekamen und nicht nur Füße. Will sagen: Sie kühlten die ganze Truppe mächtig ab auf einen Wert nahe dem absoluten Nullpunkt von -273 Grad Celsius oder 0 Kelvin. Bei diesen Temperaturen kommen Supraleiter ins Spiel. Das sind Materialien die normalerweise Strom nicht leiten, aber bei diesen extrem niedrigen Temperaturen wie der Teufel leiten, ganz und gar ohne jeglichen Widerstand. Aber weil das System, wie z. B. ein Stromkabel von außen dann so kalt ist, dass sich die Elektronen klappernd und schnatternd in der Mitte sammeln, ordnen sie sich alle in Reih und Glied hintereinander an und marschieren so im Gleichschritt. Außerdem sind sie dann außerordentlich kommunikativ und tun sich paarweise zu sogenannten Cooper-Paaren zusammen. Und die verhalten sich merkwürdig, wie es eben nur Quanten tun. Trennt man sie zum Beispiel durch eine Lücke, die man mit nichtleitendem Material schließt, sieht es so aus als hätten sie sich einen Tunnel durch den Nichtleiter gegraben, denn sie tauchen auf beiden Seiten auf, ohne dass die nichtleitende Barriere sich verändert hat. Der Physiker spricht dann von tunneln oder Tunneleffekt. Für den Teilchenphysiker olle Kamellen, weil das Tunneln ein bekannter Quanteneffekt bei kleinsten Teilchen wie Elektronen ist. Doch die drei Nobelpreisträger zeigten durch ihre Experimente, dass die gesamte Elektronentruppe eines Stromkreises sich wie ein einziges Teilchen verhält, das sich bei diesen niedrigen Temperaturen einen Deubel um das Hindernis durch einen Nichtleiter schert und sich einfach hindurchbuddelt. Womit bewiesen ist, dass Quanteneffekte auch bei größeren Systemen auftauchen. Das hat immerhin zum Nobelpreis geführt und zumindest der Physiker versteht nun die Quantenmechanik wieder ein bisschen besser. Diese Erkenntnisse waren damals neu und offenbar erst jetzt nobelpreiswürdig.

Die Experimente und Erkenntnisse von Michel Devoret und John Martinis haben sogar dazu geführt, das Google höflich – merke auf!: höflich – an deren Tür geklopft hat, ob sie nicht Lust hätten, an der Entwicklung eines Quantencomputers mitzuwirken. Hatten sie! Seitdem wursteln sie mit Bits und Bytes herum, die Quanteneffekte zeigen, und daher QBits genannt werden. Die können nämlich viel mehr als normale Bits. Normale Bits sind tatsächlich recht einfach gestrickt und etwas blöd in der Birne. Sie können nur zwei Dinge: AUS oder AN sein und kennen nur zwei Zahlen dafür: Null für AUS und Eins für AN. Mehr können sie nicht. QBits dagegen haben in der Schule besser aufgepasst und können daher mehr: nämlich außer Null oder Eins Null und Eins zugleich und alles dazwischen. Also etwas mehr Null und etwas weniger Eins und umgekehrt. Und da gibt es nahezu unendlich viele Möglichkeiten. Doch leider ist Google trotz Physiknobelpreisträger noch weit davon entfernt, einen alltagstauglichen Quantencomputer auf den Markt zu bringen, und der normale Computer-Freak hat weiterhin das Dilemma, nicht bis zwei zählen zu können geschweig denn bis drei.

© Ulli Kammigan Oktober 2025